「中神さん、『日本企業』なんていう会社はないんですよ」――。

みさきの経営諮問委員を務めていただいている楠木先生から、ときどきくぎを刺されます。

確かに私たちには、ついつい「一般化」してしまう傾向があるようです。これはなにも日本人に限ったことではありません。Over-GeneralizationとかStereotypingという英語があるように、一般化して分かったような気になる傾向があることは、万国共通なのかもしれません。

一方、投資家として多くの企業を観ていると、日本企業に通底する思考や行動様式、集団心理があるように思えることも事実です。『失敗の本質』や『昭和16年夏の敗戦』といった日本人組織を鋭く分析した本に触れた時に既視感を覚えることも、多くのみなさんに共通する体験ではないでしょうか。

22号目になる今回のみさきニューズレターは、「日本の電機産業はなぜ凋落したのか-体験的考察から見えた五つの大罪」という本を著された桂幹さんをお迎えしました。

そこで語られたのは、あちこちの会社で見聞きするような既視感ある指摘の数々。

「自分達が負けるはずがないという過信」、「ズルズルと遅れる事業撤退」、「フワフワと言葉だけが躍っているビジョン」…

そして、ご著書の中でもっとも驚いたことのひとつは「米国の株式市場を包括する株価指標ラッセル指数に入る企業で過去二年間に辞任したCEOのうち、52%は自ら辞任したのではなく取締役会から引導を渡された可能性が高い」という指摘。

「日本企業の経営」には、どうもまだまだやらなければならないことがたくさんあるようです。

今回のニューズレターが、経営に危機感を抱く幅広いみなさまの参考になれば幸いです。

みさき投資株式会社

代表取締役社長

中神 康議

代表取締役社長

中神 康議

Speaker's Profile

桂 幹 / 著述家 イメーション社日本法人 元常務取締役

1961年生まれ。86年にTDKに入社し、記録メディア事業部門に配属となる。98年に同事業部門の米国子会社へ出向。米国現地法人では経営企画を担当し、02年に同社の副社長に就任する。08年に米国への事業売却に伴い出向解除となり、帰任後売却先のイメーション日本法人へ転籍。

11年に同社の常務取締役に就任するも、16年に事業撤退により退職。一連の経験を踏まえ、23年に「日本の電気産業はなぜ凋落したのか」(集英社)を上梓。

日本企業が犯しがちな5 つの“罪”

中神:桂さん、私は投資家として日本企業経営の特質について考える機会が多いのですが、桂さんのご著書「日本の電機産業はなぜ凋落したのか-体験的考察から見えた五つの大罪」からはたくさんの刺激を受けました。本日は日本企業が陥りがちな「罠」について改めて詳しく聞いてまいりたいと思います。最初に、この本を書こうとしたきっかけをお伺いできればと思います。

桂:私は大学卒業後TDKに入り、記録メディア事業に従事しました。当時記録メディア事業は成長産業でした。ところがその後30年かけてどんどん縮小していきます。途中で構造転換ができればよかったのですが、それもままなりませんでした。最終的には私自身が事業撤退の陣頭指揮を取ることになりました。

この撤退の中で非常に多くの方々に迷惑をかけました。また多くの同僚が会社を去っていきました。これらの辛い出来事を振り返り、何を間違えたのかを掘り下げていくうちに、「5つの過ち」に収斂していきました。過ちはこの本では“罪”と言い換えています。

自分が経験したのは主に記録メディア事業でした。しかしこの5つの罪は広く日本企業に当てはまるのではないかと思い、本という形にまとめました。

誤認の罪:外部環境の変化を見抜けず、従来のやり方に固執

中神:ありがとうございます。早速、5つの罪についてお聞かせください。

桂:TDKはメーカーなので、最初に考えなければいけないのは製品についてです。

デジタル化以前の日本の電機産業の強みは、高品質・高性能な製品でした。しかしデジタル化が進む中で製品に品質差、性能差をつけるのが難しくなり、ユーザーにも「デジタルなんだからどれも同じでしょ」という認識が広がります。その結果、製品の差別化が難しくなり、コスト競争が激しくなりました。にもかかわらず多くの日本企業は、今までの強みを磨いて高品質・高性能を追求していれば多少コストが高くても勝ち続けられると考えていました。

このような外部環境変化への意識が薄く内向きになってしまう体質のことを、私は「誤認の罪」と名付けました。

慢心の罪:勝利が油断を生み、新興勢力の台頭を許す

中神:環境認識力が弱く、過去の延長線思考になりがちな日本企業の特質はよく指摘されますよね。それが当時のTDKの記録メディア事業にも当てはまっていたということですか。2つ目の罪はどんなものでしょう?

桂:1984年の日経新聞の優良企業ランキングを見ると日立マクセルが4位、TDKが5位でした。共に当時は記録メディア事業が主軸の会社でした。TDKでは記録メディアが全社利益の7割を稼いでいた時代もあったほどです。アナログ時代には韓国企業がこの事業に参入してきたこともあったのですが、何の影響も受けないほど日本企業は強かったのです。その中で徐々に過信が生じていたように思います。

そんな中、先ほど申し上げたデジタル化が起こります。デジタル化によってゲームのルールが変化しているにも関わらず、「自分達が負けるはずがない」「競合は日系企業だけ」と思い込んでいました。

例えばCD-Rという光ディスクがあります。この開発は日系企業が先行していました。結果として生産も日本企業が早く始めており、数年遅れで台湾企業が生産を開始しました。

台湾が生産を開始した際、「台湾企業なんて競争相手ではない」というのが私を含めた社内の反応でした。しかし数年で台湾企業が世界の生産シェアの75%を抑えるに至りました。これは明らかに自分たちの力を過信しており、自己分析・競合分析ができていなかった結果だと思います。

「小さいことは情で、大きなことは理で処しなさい」とよく言われます。慢心を感情と捉えると、我々は大きなことも“情”で判断してしまい、合理性の追求ができなかったと思います。これが2つ目の「慢心の罪」です。

困窮の罪:目先の対応に終始。中長期目線に立てず

桂:90年代から2000年代にかけて外部環境が大きく変わる中で、多くの日本企業は短期的な対応に捉われ、中長期目線の対応ができていなかったとも感じています。

この時期、バブルが崩壊して企業の業績が急激に悪化していました。加えて電機業界ではデジタル化が加速し、インターネットが普及し始めていました。グローバリズムも加速し、グローバルスタンダードを志向する流れが生まれていました。

このような中で、日本企業は中長期を見据えた有効な手を打てていなかったのではないかと感じています。例えばGAFA等のプラットフォーマーと呼ばれる企業は、インターネットが広がった90年代中頃から後半ぐらいに創業され急成長していきました。

他方、当時、日本企業で「インターネットが普及する中で、どのように戦い方を変えていくべきか?」という課題について、議論を尽くせていた企業は殆どいなかったのではないかと思います。

「人間、貧すれば鈍する」じゃないですが、会社は追い込まれると視野が狭くなり、長期的な視点を失ってしまうというのが、「困窮の罪」です。

中神:記録メディア事業はこの時、どのような状況だったのでしょうか?

桂:記録メディア業界でも90年代も半ばを過ぎると、デジタル化による台湾勢の台頭やフォーマットの多様化により、先行きへの不透明感が広がりました。その中で3Mは1996年には見切りをつけて記録メディア事業をスピンオフさせています。

一方、日本企業が記録メディア事業から撤退する意思決定ができたのは、それから10年以上経過してからです。2006年に、富士フィルムが記録メディア事業のBtoC部門から撤退する意思決定をします。翌年、TDKが記録メディア事業の売却を行います。日立マクセルは昨年、ようやく撤退しました。

日本企業が未来志向で考えていたら、もう少し早く抜本的な策を講じられたのではないかと思います。困窮の罪によって長期的な視点を欠いていたのでは、と思えてなりません。

半端の罪:人を大切にしない中途半端な人事制度

桂:4番目は人事制度についてです。“ジャパン・アズ・ナンバーワン”では、日本の労働者のエンゲージメントの高さ、従業員の主体性の高さが日本企業の強みとして強調されています。ロナルド・ドーアも、日本企業の場合、手で働く者も頭で働く者も公平に扱われており、組織の中の公平が日本企業の特徴だと指摘しています。

現在、それらの特徴が失われてきている感覚があります。その原因の一つは、組織の中で「公平性」が失われていることです。公平性が失われていると感じると、その当事者はエンゲージメントを落とします。例えば今だと現場の非正規雇用の方、女性の方、外国人の方等は不公平感を感じ、エンゲージメントが下がっていても仕方がないと思います。

終戦直後まで日本企業では職員と工員という二つの身分があり、雇用条件もまったく違っていました。それらが戦後の民主化で一本化され、高度成長の原動力になりました。その強みを失っている現状は、やはり問題があると思います。

中神:色々な調査を見ていても、「働く意欲」「前向きに取り組む」等の指標がすごく低くなっていますよね。

桂:日本企業では、本社で新卒採用されて幹部になるような人たちの雇用を守るのが最優先になっています。その結果として割を食う人たちがいます。逆に守られている組織の中心にいる人たちも、雇用が守られる代わりに高度成長期のようには昇格しないし給与も上がりません。

中神:多くの日本の経営者の方は、「人を大切にする」と、おっしゃいます。ただ、「人を大切にする」というのが「雇用を守る」ことになっていますよね。

桂:そう思います。ワークライフバランスで“ワーク”を重視する人は、自己決定権や承認に喜びを見出しています。一方、“ライフ”を重視している人たちは、雇用の安定を重んじています。

ところが実際に会社がやっているのはその真逆です。ワークを重視している人に雇用の安定を提供し、ライフを重視している人に不安定な雇用を提供しています。

中神さんがおっしゃったように「人を本当の意味で大切にできていない」というのが4つ目の「半端の罪」です。

欠落の罪:明快なvision を持つ経営者の欠如

中神:日本の人事制度が孕む「半端の罪」。これは大きいですよね。最後の「欠落の罪」について教えてください。

桂:日本の会社は、ミッションは比較的しっかりしているが、ビジョンに明確さが欠けていると思います。

私も経験してきましたが、明確なビジョンがあるとエンゲージメントが上がります。ゴールが見えますから何をすべきか、それぞれの部門単位で明確に分かり行動変容が起こります。明確なビジョンは非常にパワフルです。他方、日本の経営者はミッションとあまり変わらない、フワフワしたビジョンを掲げられる方が多いように感じます。

中神:ご著書にある、当時のシャープが年限を切って具体的なビジョンを掲げた事例は非常に印象的ですよね。

桂:ありがとうございます。1998年に、シャープの社長だった町田勝彦氏は、「国内で販売するテレビを2005年までに液晶に置き換える」というビジョンをぶち上げました。当時の液晶テレビは世に出て3年ほどしか経過していない黎明期で、ライバル企業は「2010年までは、まだブラウン管が主流」と冷ややかな目を向けていました。シャープ社内の従業員からも懐疑的な声が多かったと聞いています。しかし、達成すべき目標がシンプルであり期限も切られたことで、全社が動き始めます。コスト削減の切り札となる亀山工場の建設、「世界の亀山モデル」というブランドの確立、家電量販店での営業活動等が一気に進みました。結果このビジョンは1年前倒しして達成されました。

明解なビジョンを描くためには、5年先、10年先の目標を設定する必要があります。そしてそのためには、5年先・10年先の社会・技術に対する見立て、未来に対する見識が問われます。

5年経過したら結果が出るので、評価されることに対する覚悟・勇気も必要です。ビジョンを持ったら、それを組織の中でシェア・共有する必要がありますから説得力も必要になります。

中神:僕の問題意識も、桂さんと同じです。ビジョンは本来、経営者がつくるものですよね。でもビジョンと言うと「次世代の人たちに作らせよう」みたいになりがちです。

桂:私はTDKを辞めたあとの8年間、アメリカ企業で働きました。アメリカの企業だと、CEOはなかなか日常的な会議には出てきません。CEOは自分の描くビジョンと、その実行のために5年先、10年先を考えています。目先の売上・利益の管理はCOOの役割で、その辺の権限の分離が明確です。私が勤めたメーカーでは、8年間の間に2人のCEOがいました。2人とも結局クビになりましたが、ビジョンは明確でした。

中神:CEOとかCOOという呼称も、いまは随分と日本の会社に導入されています。

ただそもそも論としては、執行と監督が分かれていて初めて執行サイドにオフィサーという呼称がつくはずです。現実には多くの会社で、執行と監督が全く分離されていません。分離されていないのに、オフィサーという役職を与えていること自体、深く考えていないはずなんです。

桂さんの話を聞いて「5つの罪」、どれも本当に重いなと感じました。ただ、5つの罪に通底する「人間集団の課題」があるのではないでしょうか。

5つの罪に通底する課題があって、その上に5つの現象が発生しているような気がしてならないんです。通底する課題を解明しない限り、正しい解というのがなかなかみつからないと思います。次は、5つの罪に通底する真因に迫らせてください。

5 つの罪の真因は、本質的課題に関する“圧倒的”議論不足

桂:私は、「本質を問い直すような議論を避け、恙なく事を進めてしまう風土」が5つの罪の根底にあると思います。

日本の会社ももちろん、嫌というほど多くの会議をやっています。しかしそういう場で話されるのは、大抵数字の話が8割~ 9割です。正解がある話題なので、議論が簡単ですよね。

では「正解のない大局的な動き」について議論ができているかというと、そうではないように思います。

例えば、私の父はシャープの役員をしており、98年まで副社長をしていました。その父に、「90年代の役員会で、どうやってインターネットをビジネスチャンスに変えるのか議論したことはなかったのか?」と聞いたことがあるのですが、返事は「記憶にないなあ。円高対策やバブル崩壊の後処理で手一杯やった」というものでした。役員会というもっとも上位に位置する会議体でも、数字の議論が中心で、本質的な課題を取り上げるのは難しかったということです。もしシャープの役員会に50代、60代の年配の男性だけでなく、新しい通信技術の登場にワクワクが止まらないような人がいれば、結果が違っていたのではないかと思えてなりません。

この辺は内輪の論理で動く傾向が強い日本の組織の限界だと感じています。組織メンバーがもっと多様になり、内外から様々な情報を入手し、議論を戦わせることが絶対に必要だと思います。

中神:同質性ですか…。同質的であるからか、日本の人間集団では「そもそも論」や「青臭い議論」を嫌いますよね。例えば、先ほど出てきたCEO呼称の本質的意味も問い直さない…。

桂:あるかもしれないですね。同質性の高い組織は壁に囲われていますから、逃げられないですよね。逃げられない、逆らえないという空間にいて、活発な議論ができるかと言えば、正直それは無理だと思います。これは日本企業が変えていく必要がある点だと思います。

中神:真因を探っていくために、ここでちょっと話を飛ばさせてください。

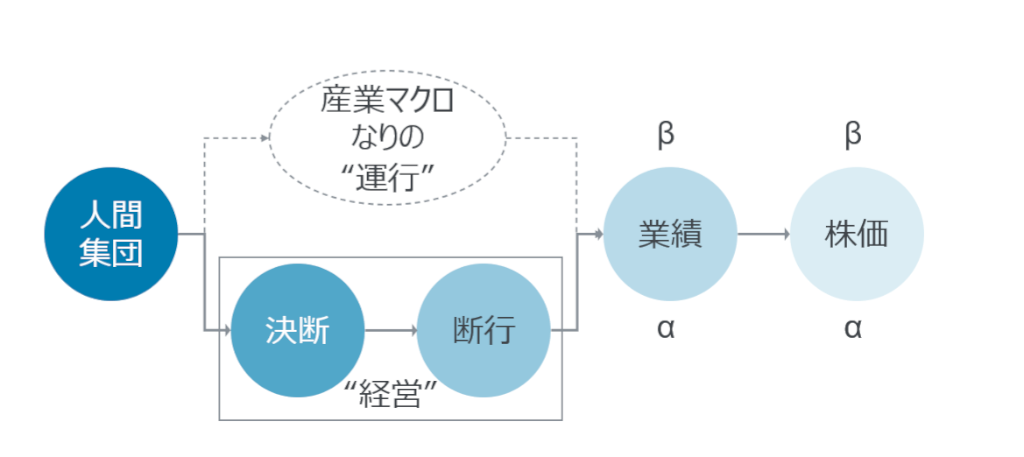

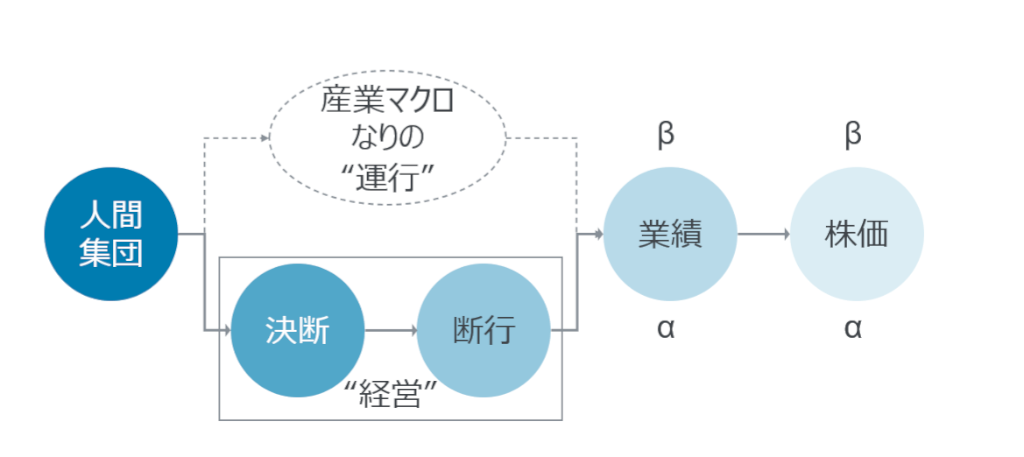

我々ファンドマネージャーは、株価の上昇をファンドリターンとしてお客様に提供しなくてはなりません。このリターンには2種類あります。β(ベータ)とα(アルファ)です。

βとは、その企業が属する業界並みの株価リターンのことです。αとは、その企業独自・固有の株価リターンです。われわれファンドマネージャーに価値があるとしたらβの提供では全然ダメで、高いαを安定的に顧客に提供しないといけません。

株価というものは、しょせん「デリバティブ(派生物)」です。すべてのデリバティブには「原資産」があるわけですが、株価というデリバティブの原資産は本質的には「経営」であり、直接的にはその結果である「業績」が原資産です。

株価というデリバティブにαとβがあるわけですから、原資産たる業績にもβとαがあります。その業界の中で普通にやっていれば出る業績がβで、平均的な業績以上がαです。企業は普通にしていると業界並みのβ業績しかでません。何もしなければ業績は産業マクロなりに漂流するわけです。

私はそんなものを「経営」と呼びたくはありません。そんなものは単なる「運行」だと言いたい。

一方、ユニークなα業績を出す企業は、普通なら絶対にやりたくないこと、しづらいことを、断腸の思いで「決断」し「断行」します。私は、この決断・断行こそ、「経営」だと考えたい。そして、この「運行」と「経営」を決定的に分かつものが「人間集団」のクオリティだと考えています。

後半は人間集団が徹底的に議論し、断行できるようになるための処方箋について、お伺いさせてください。

予防策① ガバナンスの本質の徹底

桂:私は、アメリカ企業に8年間勤務したことで、アメリカの会社の仕組みを学びました。

CEOがボードに選ばれるわけですが、選抜の段階でビジョンを持っています。そのビジョンを審査されて、CEOとして適切かが判断されます。ビジョンが会社のゴールに適していなければCEO候補からは外されます。選ばれても結果が出ない、あるいは結果が遅れるとボードで責められて、最終的には解雇・更迭されます。

このような緊張感があると「経営者は、大きなプレッシャーの中リスクを取って仕事をしている」という意識を従業員が持つようになります。

日本だと余程の事がない限り、社長は更迭されません。本に書きましたがアメリカだとCEOの52%が更迭されています。イギリスも40%超です。それに比べると、日本は一桁なのではないかと思います。

報酬への考え方もずいぶん異なります。私は、社長の報酬というものは、結果を出しているなら、従業員の何百倍の給与を取っても問題ないと考えています。全社から見れば微々たる出費だからです。それよりどういう結果を出しているかの方が、よほど大事です。

中神:米国では、社長は従業員の首を切ることができるが、社長も驚くべき確率で切られるというのは、桂さんの本を読んで本当に驚きました。逆に日本は従業員の首を切れない代わりに、社長も切られないということですね。

日本と、米国に限らないrest of the worldだと、どうやらガバナンスの思想が全く異なるようです。

rest of the worldでは、まず株主がいて、取締役会にはフィデューシャリー・デューティーが課され、執行と監督も明確に分かれています。

執行ではCEOが自分の内閣を「組閣」します。CEOは部下を切ることもありますが、結果次第ではCEOも切られます。取締役会もヘタしたら訴えられます。

全ての仕組みが「フィデューシャリーを果たす」という一点のために組み立てられているわけです。

他方、日本ではみんなが新卒で一斉に入社して少しづつ出世していき、ゴールが社長です。社長といっても従業員代表ですよね。従業員代表としての位置づけではやれることが限られてしまうのは致し方ありません。

桂:上に行けば行くほどリスク・リターンが高いというのが、私がアメリカの会社にいて感じたことです。そういった意味では、こちらの方が圧倒的に公平だと感じました。

予防策②:「適所適材」な人事制度の導入

中神:桂さんご出身のTDKですが、5年ぐらい前、当時社長だった石黒会長と話した際、「中神さん、今回人事部長をドイツ人にしましたよー」とおっしゃっていました。

大変驚いたのですが、売り上げの6~7割が海外になり、日本の人事制度は全く通用しないので、全部変えようということでドイツ人の方にしたそうです。

去年久しぶりにお会いしお話を聞いたら、すごい変化が生まれていました。

まずボードメンバーの外国人比率が一気に高まりました。経営会議メンバーも半分は外国籍の方だそうです。

また、経営会議メンバーから事業部長を全部外して、横軸のコーポレートの人間だけにしたそうです。採用・教育・選抜・育成・評価・報酬、全て変えたとおっしゃっていました。

石黒さんは、そもそも「適材適所」という考え方がダメなんだと。適材適所というのは、人が先にいて、その人をいかにうまく活用するかを考える発想です。逆に、「適所適材」にする必要があるとのことです。

適所適材とは、例えばグローバルCHROのスペックや必要な経験を先に定義し、そのスペックの人が社内にいれば登用する、いなければ社外から採用するということです。

ジョブ型の人事制度と言ってもよいかもしれません。ジョブ型は、「お前にはこのミッションを任せる。できなかったらクビを切る。俺も俺のミッションを達成できなかったら首を切られる」という制度です。

桂:本にも書きましたけど、究極的には終身雇用・新卒一括採用をやめる必要があると考えています。

このポジションをやりたい人を内外に問い、その中から一番適した人がやる仕組にする必要があります。その代わり、変な社内の不公平さは取り払う必要があります。正規・非正規・ジェンダー、国籍といったものを全部取り払い、ベストな人材を置くことに徹底する必要があります。

予防策③:合理性に基づく意思決定を促す経営基盤整備

中神:先ほど桂さんから「情と理」という話が出ました。確かにそうなのですが、そもそも日本企業は理に基づいて判断する「基盤」が弱すぎるのではないかと思います。

桂:TDK時代の成功の指標は売上・利益までが主でした。資本生産性まで見て、議論できていたかと言われると、心苦しい限りです。

予防策④:「心に火をつける」ビジョンとその浸透の徹底

中神:パーパス・ビジョンも、社長が自分の言葉で語った上でそれができなかった時の覚悟も持たないと機能しないのではないかと思います。

パーパス・ビジョンを社内で浸透させ一体感を醸成するために、社内イベントをうまく活用することも大事です。これは、オムロンさん、リクルートさんがうまくやっていると思います。

オムロンだと、The OMRON Global Awards(TOGA)というイベントを毎年開催しています。5年ぐらい前に当時の山田社長から、「企業理念の大会を開くから、中神さん、来てよ」と言われたので行くことにしました。

「“企業理念の大会”って何だろう」と思いながら参加したのですが、行ってみたら、「企業理念に沿った新製品やサービスがプレゼンされる大会」、もっと言うと「企業理念に根差した起業家たちの世界大会」だったのです。

世界中から何万人もの応募があり、1年かけて選考が進み、本番のプレゼンは創業の日に行われます。企業理念とビジネスをリアルに繋げる仕掛けになっていて、非常に感激しました。

桂:私は大きな企業を経営したわけではなく、ずっと現場にいました。立派な経営者がいて、決断がされて、それを実行するのが現場です。その現場のエンゲージメント・モチベーションで経営の結果もおのずと変わってくると思います。

一人一人の社員が持てる力を存分に発揮できる環境をいかにつくるかが、5年、10年という長期の視点で見ると、企業の大きな実力差になって現れるのではないかと思います。現場のエンゲージメント・モチベーションを向上させる上で、明確なビジョンとその浸透は非常に大切です。

投資家は企業に新鮮な空気を入れられる存在

中神:企業を変えていくために投資家ができることはなんでしょうか?

桂:これはもう明解で、同質性の高い組織に、最も新鮮な空気を入れられるのは投資家の方です。

労働組合の現状を考えると、従業員は残念ながら力を分散されてしまっており、従業員起点で何か変化を起こすのは難しいと思います。学者の方も、何か相談が来たらサポートできると思いますが、企業側から相談することは少ないようです。

そうすると何か変化をもたらせるのは、投資家の方だけです。これからは投資家の方の意見を経営者は聞いていく必要があるし、聞かざるを得ないと思います。中神さんのご著書『三位一体の経営』を読んで、ぜひこれを実現して頂きたいと思いました。

中神:「投資家が最も新鮮な空気を入れられる存在」というのは、本当にそうかもしれませんね。今日は、本当にありがとうございました。

2024年2月みさき投資オフィスにて

※本誌に掲載されている企業についての言及は、当社の過去の投資実績、現在の投資方針を示唆するものではございません。

吉原正淑